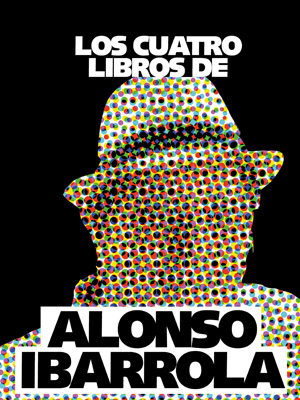

Los cuatro libros de Alonso Ibarrola

EL CERCO

Le conminaron para que desalojara su vivienda, una modesta barraca de una planta declarada en ruinas en medio de una zona de expansión urbanística, pero se negaba siempre en rotundo. Tuvieron que recurrir a la fuerza, pero se atrincheró con su vieja escopeta y nadie se atrevió a acercarse... Reporteros y redactores se interesaron por su actitud que duró cuarenta y ocho horas. Gracias a los buenos oficios y promesas del teniente de alcalde depuso su actitud. Le prometieron firmemente otra vivienda, nueva y de módico alquiler, y es por ello que se decidió a salir de su atrincheramiento y entregar la escopeta. Por desgracia, el nuevo piso estaba muy lejos y tenían que gastar mucho dinero en transportes tanto él como los suyos. Además, le multaron por no tener licencia de armas y por alboroto público. Quiso protestar pero le tildaron de loco y en las redacciones de los periódicos que se habían ocupado de su encierrro, esta vez no le prestaron atención alguna. Desesperado, volvió a atrincherarse de nuevo, esta vez sin arma alguna. Lo liquidaron en breves minutos con una ráfaga de metralleta, sin contemplaciones.

LA MASAJISTA

Un compañero de oficina, guiñándole un ojo, le regaló una caja de cerillas (de las “de propaganda”). Decía su inscripción: “Elizabeth, masajista y manicura”... y un número de teléfono. La llamada tenía el sabor de la aventura. Una voz femenina, cálida, le informó del horario de los servicios. Advirtió a su mujer que llegaría tarde a casa y se presentó en la dirección que le dieron. “Masajista o manicura”, le preguntó una agraciada señorita en el solitario hall de recepción. Eligió lo primero, por mera intuición. Una oronda matrona, de aspecto nórdico, fuerte y enérgica le atendió. Le hizo desnudarse casi por completo. Superado el bochorno, se sometió a sus masajes. Fue algo horrible. Cuando la buena señora hubo terminado se sentía totalmente defraudado. Esperaba otra cosa. En el hall pagó y preguntó por los servicios de manicura. La señorita le indicó que bajara a la calle y que en la peluquería de la esquina le atendería una señorita. Confuso y abochornado se fue sin decir “adiós”..

RADIOAFICIONADOS

Se conocieron en onda corta. En los primeros contactos se intercambiaron los saludos y frases de rigor, hablaron del tiempo y de la capacidad de sus respectivos receptores. Pasaron los meses y se tomaron algunas confianzas a través de las ondas. Dejaron de identificarse en clave y se llamaban por sus nombres de pila. Vivían a más de mil kilómetros de distancia, pero terminaron enamorándose apasionadamente uno del otro. Hablaban incansablemente, se excitaban con sus propias palabras y terminaban desvistiéndose. Hablaban desnudos ante los receptores. Al cabo de dos años de relaciones etéreas, decidieron conocerse personalmente. Era inevitable e insoslayable. Concertaron la cita en un punto equidistante. Tomarían sendos trenes. Fijaron día y hora sin gran convicción. El hombre no había tenido jamás el valor necesario para confesarle que era ciego, y ella, de haberlo sabido, quizá habría tomado el tren. Era tuerta, pero él hubiese permanecido en su ignorancia. De todos modos, el ciego desistió y no tomó el tren.

TREINTA Y SEIS POSICIONES

Padre de familia, con mujer y cuatro hijos, casado desde hacía veinte años, llegó una noche a casa excitado. Su mujer se percató de su estado pero, intuitiva, se calló. Aguardó a que los niños se hubieran acostado. Él, entonces, le mostró un librito que le había prestado un compañero de oficina. Un libro danés, por supuesto. Descubría todo un mundo... inédito para ellos. La mujer, escéptica, no participaba de su entusiasmo. “No estamos ya para esas «cosas»...”, alegó por toda excusa. El marido antes de acostarse, en pijama, probó a tocar el suelo con la punta de los dedos. A la cuarta tentativa lo consiguió con cierto dolor en las rodillas. “Mira, mira...”, le dijo a su mujer, pero ésta roncaba ya apaciblemente.